استهلال :

يقول د. “حسن فتح الباب“:

“يقف الأدباء والشعراء ، والفلاسفة الأحرار في مقدمة الشعوب ؛ لأنهم يمثلون ضمير البشرية ، وقدرتها على نصرة الحق مهما استبد الطغيان ، واشتد العدوان ؛ لأنهم يملكون سلاح الكلمة ، والفكرة التي تستطيع التغلب على الأسلحة المادية ، وبهذا السلاح المعنوي يدافعون عن أقدس قضية ، وهي الحرية ، والعدل ؛ فيستيقظ النائم” وهكذا هو “محمد دياب” في حزنه الموضوعي ، والشخصي ، الباحث عن:

الحب ، والخير، والجمال ، والحرية ، والعدل.

مقدمة:

إن تراث الدراسات النفسية للنثر، والشعر العربي قليل ، وبرغم أن له بداية مبكرة كانت مع “محمد أحمد خلف الله” عام: 1948م ، في كتابه “من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده” وبعده جاءت دراسة “مصطفى سويف” عام:1950م ، لدرجة الماجستير حول الأسس النفسية للشعر، ولعملية الإبداع عامة ، وتناول بالشرح ، والإيضاح مشكلة الإلهام ، والتسامي ، أو الإعلاء عند “فرويد” والإسقاط عند “يونج” والحدس عند “برجسون” وبين نقصها في فهم عملية الإبداع الشعري.

وذلك لأنهم لم يدرسوا الظاهرة بـ “المنهج التجريبي” المدقق بقدر ما اعتمدوا على بعض الملاحظات الاستنباطية العابرة ، كما قام بتصميم “استخبار” على أساس خطة دينامية تكاملية ، وطبَّقهُ على مجموعة من الشعراء هم “محمد بهجة الأثري من العراق ، وخليل مردم بك ، ورضا صافي ، ومحمد مجذوب من سورية ، ومحمد الأسمر، وعادل الغضبان ، وأحمد رامي من مصر“.

وقام – أيضا – بتحليل مسودات ثلاث قصائد لـ “عبد الرحمن الشرقاوي ، ومحمود العالم ، وشرح المعالم الأولية لتفسير عملية الإبداع ، وتوصل إلى أن ديناميات عملية الإبداع في الشعر تتضمن ما يلي:

التجربة الخصبة التي يقف عندها الشاعر ليبدع ، ثم ينتقل إلى لقاء التجربة السابقة التي عاشها الشاعر، والتجربة الحاضرة ، وتلتقي هاتان التجربتان داخل الإطار الذي يحمله ، وتنتظمان شيئًا فشيئًا ؛ فيكون من انتظامهما القصيدة التي نتلقاها، والخصائص الفراسية ، ووثبات الإبداع ، والحواجز، أو قيود الإبداع ، ونهاية القصيدة ، وهذه الوثبة تطلع على الشاعر بأبيات منظومة ، ونهاية القصيدة تتحدد من خلال “ديناميات” الفعل نفسه ؛ فهو يحمل نهايته في نفسه منذ البداية ، ولذلك فسر المؤلف كيفية معالجة وحدة القصيدة على أسس موضوعية ترتبط بموضوع التوتر لدى الشاعر؛ فهو يساهم بنصيب وافر في تحديد الهدف ، والطريق إليه.

إلا أن هناك قطيعة قد حدثت بعد هذه الدراسة ، ولمدة تصل لثلاثة عقود تقريبًا، وتأخرت متابعة المسيرة إلى أن جاءت الجهود الرائدة في “التحليل النفسي للأدب” والتي قدمها “فرج أحمد فرج” في دراسة الرواية ، والقصة القصيرة فقط دون العناية بدراسة الشعر، سواء:

ما كتبه ، أو أشرف عليه كأطروحات جامعية ، أو كتبها تلاميذه مؤتنسين برؤاه منذ نهاية “السبعينيات” وحتى رحليه في عام: 2006م ، وشهدت فترة “الثمانينيات” طفرة في دراسة الإبداع الأدبي ، والفني من خلال “المنهج التكاملي” الذي أسس لها “يوسف مراد” وبالنسبة للشعر على وجه الدقة كانت دراسة “مصري حنورة عام: 1985م “الدراسة النفسية للإبداع الفني منهج في تقويم الشعر” وهدفت لمعرفة أربعة جوانب كمحكات لدراسة الشعر، وهي:

المحور الاجتماعي متضمنا السياق الاجتماعي للمبدع ، والعمل ، والمحور المعرفي متضمنا الأصالة ، والمرونة ، والطلاقة ، ومواصلة الاتجاه ، والمحور الوجداني متضمنًا الدوافع ، والعواطف ، والانفعالات ، والمحور التشكيلي الجمالي للعمل الفني ، وتم تطبيق تلك المحاور على قصيدة “شنق زهران” لـ “صلاح عبد الصبور”.

ودراسة المحلل النفسي المصري الأصل ، والفرنسي الجنسية “سامي علي عام: 1995م” بعنوان:

“الحلاج شعرية التصوف” وقام بتحليل مجموعة من أشعار “الحسين بن منصور الحلاج” ليؤكد على أن وحدة الفكر، والشعر لديه ، تقوم على خبرة للكل تستهدف التعبير عن العلاقة الفريدة بالمطلق ، تجمع بين تماهي الموت ، وأفق البعث للنفس ، والجسد، بين العقل ، ونقيضه ، فالشعر عند “الحلاج” هو الصورة القصوىٰ التي يتخذها الفكر مؤقتًا قبل أن يصمت صمتًا نهائيًا، هو تخطٍ للذات لبلوغ ما لا سبيل إلى تخطيه.

والشاعر- أيا كانت موهبته ، أو ظروفه الخاصة – يسقط لك – بلا شك – فيما يكتبه من صور، ومفردات ، والأمثلة على ذلك كثيرة منذ “امرئ القيس” ونعرض لأمثلة يسيرة لتبيان ذلك مثل ظهور “التناص” مع “القرآن” في القصيدة المعاصرة ، وعلاقته باللاشعور لدى الشاعر السوري “عيسى الشيخ حسن”.

والشاعر المصري الذي توفي بـالكويت “محمد يوسف” ولقد سبق نشرهما في مناسبات سابقة ، وملامح النرجسية لدىٰ “المتنبي” وخلص إلى نتيجة مفادها:

أن “المتنبي” أحس بتفوقه وسط محيط اجتماعي كان يحس فيه بنقص اجتماعي ، وشعور قوي بالدونية ، ومن ثم أصبحت مشاعر “النرجسية” تعويضًا عن هذا النقص ، وتضميدًا لجرح الإحساس بالاضطهاد “فالذات تمعن في احتضان ذاتها كلما أوغل الواقع في إحباط النزعات الفردية”.

إلا أن هذه “النرجسية” ليست سلبية دائمًا خصوصًا، وأن مفهوم الرجولة يتصدر قائمة القيم الاجتماعية في القبيلة العربية ، والاعتزاز بـ “الأنا” موضوع متواتر بشكل كبير في الشعر “العربي”.

وقد جاء “المتنبي” ليجسد “نرجس” الأسطوري في أرض الواقع العربي ، وأن هذا التجسيد الذي أفضى بـ “الأنا” حد التضخم ليعد جانبًا مهمًا لإضاءة سر ارتباط “العرب” بشاعرهم المفضل ، وبقية شعر “المتنبي” يغني لنلمس تلك النرجسية حتى قيل:

إن هناك بيتًا من الشعر قتل صاحبه ، فخرج “المتنبي” يوما إلى الصحراء ، وقابله عدو له فسأله:

ألست القائل … ؟

فقال المتنبي: بلىٰ.

فقُتِلَ “المتنبي” في حينه.

وبهذا تحققت أبعاد “الأسطورة” من حيث عشق الذات ، والعزلة ، وأخيرًا الموت ، وفي ديوان “غرف سرية للبكاء” للشاعر “رضا ياسين” توصل كاتب هذه السطور إلى أن الشاعر اتجه لـ “قصيدة النثر” لغياب المشروع القومي ، والهم الجامعي العام في بداية “التسعينيات” من القرن الماضي ، وبرز الالتجاء للهموم الذاتية من مشكلات اقتصادية واجتماعية ووظيفية ، وفقد الأمان ، والأصدقاء ، وهجر المحبوب .. إلخ.

وحول المرأة في شعر “نزار قباني” توصلت إلى أن المرأة في شعره ما هي إلا جسد يتغزل فيه ، ويستقي منه كل متعه ، ولقد برز أن شخصيته مثبتة على “المرحلة الفمية” في مراحل النمو “النفس- جنسي” ودليلنا على ذلك:

أن أول علاقة للطفل تكون مع الأم في مرحلة الرضاعة ، والديوان الأول لـ “نزار” كان عنوانه “طفولة نهد” وكما هو واضح أن النهد موضع الرضاعة عند الطفل ، وبعد ذلك كتب قصائد كثيرة جدا عن الشفاه ، والقبلة ، وأحمر الشفاه ، وأمية الشفتين ، والشراب ، والكأس ، والخمر … إلخ ، فهو شاعر دخل مخدع النساء ، ونسي أن يخرج منه ، ولذلك فهو إما كان طفلًا أفرط في إشباعه في مرحلة الرضاعة ، أو حرم منها؛ فكان ذلك التثبيت على تلك المرحلة ، وهذا يفسر لنا بلاغته ، وحذقه للشعر، والفصاحة ، وسيكون مع ذلك ميالا للشراب ، والمتع الفمية المختلفة التي برزت في كل قصائده عبر تاريخه الطويل.

وكذلك الحال عند الحديث عن “حسن فتح الباب” شاعرًا، كونه واحدًا من أبرز شعراء جيل “الخمسينات” ورائدًا من رواد الشعر الحديث في “مصر” وصاحب التجربة الممتدة في الكتابة الإبداعية في مجموعة من الدواوين الشعرية المهمة منها:

“من وحي بورسعيد” و”فارس الأمل” و”مواويل النيل المهاجر” و”أحداق الجياد” و”سلة من محار” و “كل غيم شجر .. كل جرح هلال” و”حبنا أقوى من الموت” وغيرها من الأعمال التي جسد من خلالها التحولات السياسية والاجتماعية من حوله حيث بدأت الإرهاصة بالشعر الحر في ديوانه الأول “من وحي بورسعيد” فقدر لها أن تتجذر، وتتطور حتى تبلغ أوجها في قصيدة التفعيلة منذ عام :1957م ، وهو الذي لم تفارق “الإسكندرية” أشعاره فاستلهمها في قصائد كثيرة ، خاصة في ديوان “مواويل النيل المهاجر“.

وحين سافر للعمل في “الجزائر” في “الثمانينات” حلم بـ “الإسكندرية” في مدينة “وهران” الجزائرية التي تشبهها بإطلالتها على “البحر الأبيض المتوسط” وتصور نفسه سائرًا إليها من المكان الذي اتخذه على شاطئ تلك المدينة فكتب قصيدة “إسكندرية” وله ديوان عن رحلته إلى “الولايات المتحدة الأمريكية” وهو ديوان “مدينة الدخان والدمىٰ” وكتب قصائد ملحمية كثيرة ، كما حدث في قصيدة “إلى الملتقىٰ يا نخيل السويس” وهي في مطلع ديوان “حبنا أقوىٰ من الموت” حيث قام به كثير من النقاد المعاصرين والراحلين ، وأجيزت حوله سبع أطروحات جامعية لدرجتي “الماجستير” و”الدكتوراه” في “الجامعات “لمصرية“.

ولكن الحديث عن “حسن فتح الباب” ناقدًا ومفكرًا، وعرض الأعمال الفكرية ، والنقدية التي كتبها باعتباره كاتب موسوعي التكوين ، والنتاج ، هو ما سنعرض له من خلال كتابه “المقاومة والبطولة في الشعر العربي” الصادر عام :1998م ، بـ “الرياض” ولقد حفزه على هذا الكتاب تلك الملحمة التاريخية التي يخوضها شعب “البوسنة والهرسك يومذاك متوحدًا مع قيادته الوطنية في مواجهة عدوان يشنه عنصريون صرب تسيطر عليهم أحط الغرائز، وأدنأ النزعات التدميرية ، وبرغم هذا العدوان البشع الذي يستهدف إبادة شعب ، أو اقتلاعه من الأرض التي تغلغلت جذوره فيها منذ مئات السنين.

وليست هذه في ظننا كل الحقيقة فكفاح “الشعب الفلسطيني” ضد المستعمر “الصهيوني” أيضا كانت من ضمن ما حرَّك كوامن مفكرنا الكبير لهذا الكتاب ، وإن لم يستطع البوح بذلك ؛ فربما لأن الناشر هنا هو “سلسلة كتاب الرياض” وهي في الأغلب تصدر عن جريدة “الرياض” التي تصدر في “السعودية“.

وليست “للسعودية” مناطق نزاع ، أو صراع يوم ذاك مع الكيان “الصهيوني” ولذلك حرص المؤلف على عدم البوح مضطرًا، فبعض من “ديناميات” شخصيته كما يرىٰ التحليل النفسي ، وهو المناضل ، والمكافح “حسن فتح الباب” طوال تاريخه ، فلابد وأن يكون قد أُضطرَ لكبت تلك الرغبة في الحديث عن قضية العرب المركزية في تلك الفترة – وفي كل الفترات – تحت وطأة الرغبة في إخراج الكتاب للنور، ونشره فهو غزير النتاج ، ومتنوعه في آنٍ أيضا، فلا أقسىٰ على مبدع مثله من حبس أفكاره في أدراج مكتبه ، ولا يقلل ذلك فيما نرىٰ – ويبقىٰ أن هذا الرأي تحليل لا معلومات فيه ، ولقد وقعت شخصيًا في هذا – أيضا- بقبول بعض الاختزال ، أو التعديل غير المخل بالمضمون في بعض مقالاتي ، وبحوثي ، بل وأحد كتبي.

ولا غرو إذ أكتشف في نفسي توحدًا مع كل “مثقفٍ مبدعٍ حقيقيٍ جادٍ” من قيمة الكُتَّاب ، ولا من ضرورته ، ولا من تلك الرغبة الجموح لدى مؤلفنا الموسوعي في نشر كتابه ، ولعله كان ملتزمًا – وهو رجل القانون – باتفاق مسبق ألا يتناول قضية كفاح الشعب “الفلسطيني” ومقاومته للاحتلال “الصهيوني” وإن كان من حقنا أن نتساءل حول الاندفاع “العربي” و“الإسلامي” تجاه الحرب في “أفغانستان وفي “البوسنة والهرسك” وأثره على القضية “الفلسطينية” في الثلاثين سنة الماضية على الأقل؟

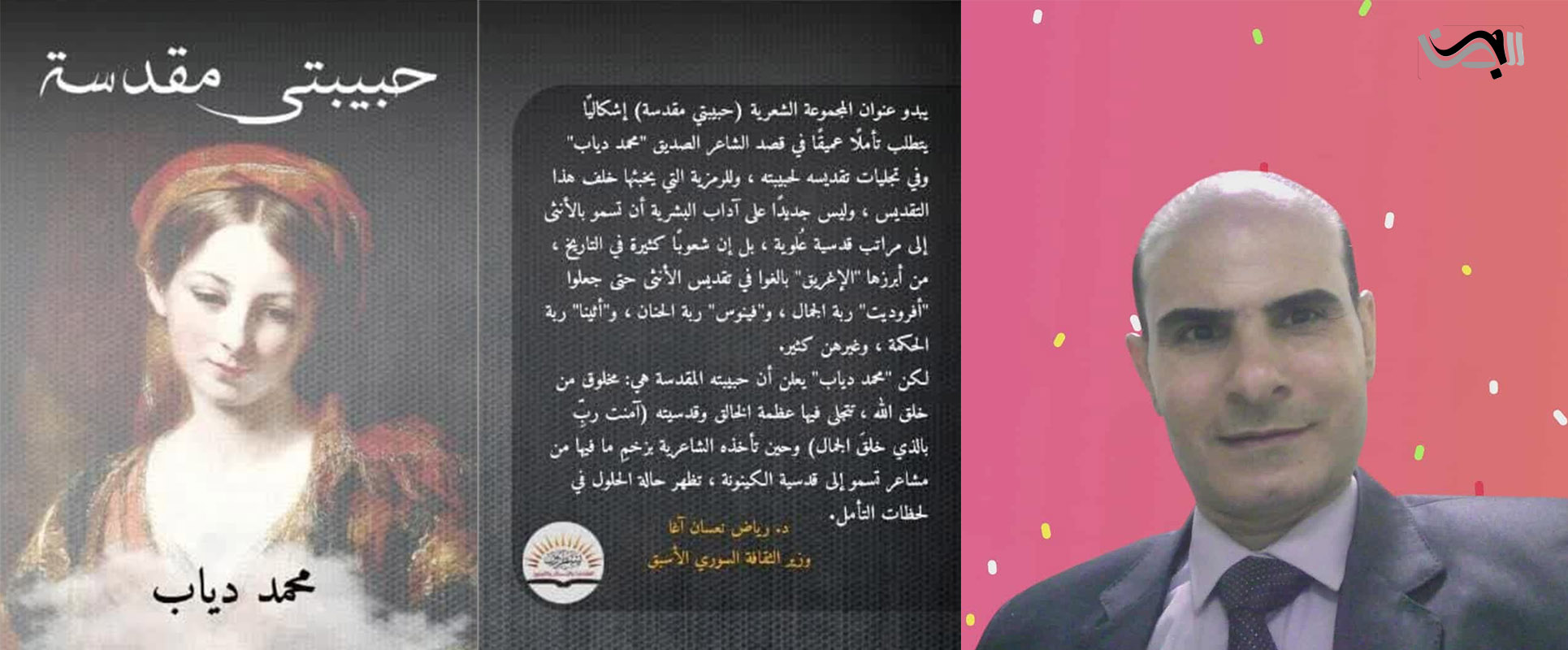

وحتى “محمد دياب” شاعرنا الذي تناول ديوانه “حبيبتي مقدسة” فسيرته الذاتية في نهاية الديوان كاشفة لنا عن شاعر متميز درس الأدب العربي ، واللغة العربية ، وتبحر فيهما، وقدم أعمالًا نقدية مهمة ، وإذاعية ، وأنشطة ثقافية ، وفكرية كثيرة جدا، ومتنوعة في آنٍ ، وسرَّني أنه قدمَ أحد كتبي “الذات والموضوع” ولقد تناول “دياب” قضية “العرب” و“المسلمين” المركزية تحتل جزءً كبيرًا من الديوان ، وهو اهتمام بدأ يخفت في السنوات الأخيرة إلا من اليسير من البحوث ، والقصائد، ولقد سبق وتناولنا “الأدب الفلسطيني المقاوم لغسان كنفاني” و“المقاومة في الرواية الفلسطينية” للدكتور “محمود حسني” فيقول الشاعر “محمد دياب” :

“إنَّ دولةَ الصهاينةِ اليهود

إنَّ دولةَ الدماءِ إنَّ دولةَ الجنود

إنَّ دولةَ اليهود

لنْ تظلَّ في صعودٍ دائمٍ

لنْ نظلَّ في سجودٍ دائمٍ

إنَّ دولةَ اليهود لنْ تدومَ

لنْ تظلَّ لنْ تسود

كلُّ شيءٍ راجعٌ لأصلهِ

سوفَ ترجعونَ كومةً

مِن الشتاتِ في بلادِ العالمين

بينكمْ وبينَ كلِّ ما ترونَ

ألفُ بابٍ مغلقٍ مُسْوَدّ

ومثلهُ مِن الجدرانِ سُود

وألفُ ألف حاجزٍ مِن السدود”

ثم يأتي الشاعر بعدة قصائد “رومانسية” عاطفية شديدة العذوبة ، وشديدة العذاب ، وشديدة الوجع الذي يكشف لنا عن حب غير مشبع ، ولا ارتواء فيه ؛ فتكون ملامح الحبيبة مقدسة حقا ليقول لنا:

“مالي وللبنتِ التي

فاقتْ حدودَ جمالِها

وجلالِها كلَّ الحدودِ ؟

وقُدِّسَتْ حتى غدتْ مثلًا

ورمزًا للأنوثةِ والجمالِ”

وفي نص آخر يقول دياب:

“ربنا الحبيب

إلهنا المعبود:

البنتُ نورٌ ساطعٌ

سابحٌ في داخلي وخارجي

جمالُها أسطورةٌ خرافةٌ ديانةٌ

ليسَ لها بدايةٌ

ليسَ لها نهايةٌ

ليسَ لها حدود”

البنتُ لخبطتْ كياني كلَّهُ

لخبطتني منذُ أنْ لمحتُها

زلزلتني منذُ أنْ رأيتُها

غيَّرتني منذُ أنْ عرفتُها

غيرتْ كلَّ المفاهيمِ التي عرفتُها

صححتْ كلَّ الذي درستُهُ

وغيَّرتْ مراسمَ الحدود”

و”محمد دياب” يحاول الإجابة عن سر الحزن في أشعاره ، وقد أحس بحالة من الاستبصار، والوعي فيقول :

جاءَتْ تسألُ:

عنْ سِرِّ الحزنِ الدائمِ في أشعاري

جلستْ تسألُ في فلسفةٍ كي تعرفَني

تنكش بذكاءٍ فيَّ وفي أسراري”

ثم ينتشر الحزن الذي يحلو لنا تقسيمه إلى:

“حزن موضوعي” و“حزن شخصي” فأما الموضوعي:

فغالبا ما يكون لدى الأفراد من ذوي الحس المرهف ، والمشاعر النقية البريئة حين يواجهون قسوة العالم ، وظلمه ؛ فيحاولون التعايش معه ؛ وفي يقينهم رغبة في تغييره ، أو تحسين الأحوال الموضوعية بوجه عام ، وهنالك الحزن الشخصي الذي يستشعره الأفراد؛ نتيجة عدم قدرتهم على مواجهة الواقع المؤلم ؛ فتكون حالة الحزن متغيرة ، ومتنوعة من حيث الشدة ؛ فمنه البسيط ، والمتوسط ، والشديد الذي يفقد فيه المرء السيطرة على تفكيره ؛ فيأتي من السلوكيات ، والأفعال ما لا يفهمه ، وشاعرنا المجيد “محمد دياب” لابد وأنه عانىٰ كما يظهر في هذا الديوان من “الحزن الموضوعي” الذي جعل “السواد” مسيطرًا على كل قصائد الديوان:

“الأرضُ مُسوده

والأفقُ مُسودٌ

والنار مُسوده

لنْ يفتحَ البابَ

إلاَّ الذى ردَّه

الكفُ قدْ قُطِعَتْ

والرجْلُ قدْ بُترتْ

والعينُ قدْ فُقِئَتْ

والرأسُ قدْ خُلعَتْ

اِسودت الدُّنيا

مُذْ جئْتِ يا دُّنيا

وأنتِ مُسودَّه “!

هذا عن الواقع المؤلم عن الدنيا، ولكن ماذا عن عالم الأحلام؟ الذي يكون في الغالب مبهج ومفرح حتى غدا قسم كبير منه يعرف بأحلام اليقظة التي يحاول فيها المرء خلق عالم من القوة الجمال والقوة ، نجد “محمد دياب” وقد حوَّل الأحلام للون “الأسود” فيقول في قصيدته “أحلام سوداء” :

“الشارعُ يلبسُ زيًا أسودَ

مثلَ عباءاتِ الشيطانِ

والحارةُ تبكي بدمٍ أسود كـالمازوت

وبيوتُ الخلقٍ تحلَّتْ بالموتِ الهمجيِّ

وعزاءٌ بالدمعِ الأسود

والقريةُ كانتْ أبيضَ مِنْ لونٍ أسود

فصارتْ أسودَ مِنْ هذا الكونِ الأسود

ومدينتهم صاحبةُ الضوءِ الأسودِ

تنعِي دولتهم ذاتَ الوجهِ الأسودِ

ونهايتهم سوداءٌ .. سوداء

وتباركُ في يومٍ أسود

كُلَّ عصافيرِ الدُّنيا

كلَّ يماماتِ الدنيا

لنيلِ نجاحاتٍ سوداء

الآن فقطْ نكتفي القولَ

لندخلَ مرحلةً سوداء

ونقصَّ حكاياتٍ سوداء

لنحققَ أحلامًا سوداء”

ولأننا نرىٰ “الحزن الموضوعي” وقد سيطر على الشاعر إلا أن الفصل بينهما – الموضوعي والشخصي – إنما هو فصل تعسفي للدراسة فقط ، وانما في الواقع هنالك امتزاج لا فصل فيه بينهما؛ فقد يظهر هذا حينًا، ويختفي ليجيء مكانه ذاك حينا آخر، وهنا يحلو الاستشهاد بهذا المقطع الدال على ذلك حين يجيب الشاعر عن سر حزنه ، وذلك في “لحظة استبصار كبرىٰ” هما هي في الديوان كله :

“لكنْ لمْ تتعلمْ كيفَ تعيشُ بقلبٍ هادئ !

ألأنكَ عشتَ العمرَ تغامرُ كالمسكونِ ؟

بأمرٍ مِنْ هذَا الحزنِ الملغومِ

وتدخلُ في كلِّ محيطٍ لُجيٍّ

وتصارعُ حيتانَ الأرضِ وكفكَ خاليةٌ

كالمجنونِ وتسبحُ دونَ شواطئ

أمْ أنكَ عشتُ غبيًا ومُسالم ؟

لمْ تتعلمْ كيفَ تساوم ؟

لمْ تتعلمْ كيفَ تهاجم ؟

ثمَّ تهادنُ ثم تُفاجِئ ؟”

ويستمر “محمد دياب” في حالة الاستبصار – الشفاء – من حالة الحزن ، ويقرر ويؤكد:

أن حزنه يتراوح بين “الموضوعي” و“الشخصي” مبينًا:

أن سبب حزنه خارجي ، وهو الآخر، ولكن ألمه مع ذلك شديد؛ فيقول:

“وإذا كتبتُ سألجَمُ

ولسوفَ أحيا عاجزًا

وإذا نطقتُ سأُهضَمُ

وأضيعُ في وسطِ الضجيجِ

مِن العواصفِ والردود

فلمنْ أجيبيني هنا أتظلَّمُ ؟

والكلُّ يغتِصبُ الحديثَ معي ولا يتفاهَمُ ؟

وحناجرٌ مثلُ الصواعقِ تنزلُ

نارٌ تُصَبُّ على الجميعِ وتحرقُ

وأنا وحيدٌ في بحارٍ مِنْ وقود

وكيفَ أنجو ساعةً مِنْ شرِّهم أوْ أسلَمُ ؟

وأنا المُحاصَرُ بالجلاليبِ القصيرةِ والِّلحىٰ

وخناجرٍ مسمومةٍ وحناجرٍ مسنونةٍ

وألف جيشٍ بالسيوفِ وبالسكاكينِ السوادِ

وليسوا مِنْ جنسِ الجنود ؟”

ونحن نودع الديوان يؤكد لنا “محمد دياب” أن العلاج لحالة الحزن التي يعيشها هي فيما اقترحه من حل ، بل وفي سلوكه لهذا الحل أيضا؛ فيقرر “اعتزال الناس” لتكون الوحدة ، وما يصاحبها أحيانا من: تأمل ، وإبداع ، أو ألم ، ومعاناة :

“واعتزلتُ الناسَ في بيتٍ صغيرٍ

قدْ تأسسَ بالمواجعِ والحنينِ لسدرةٍ

وحدي معَ هذا الندَىٰ

حصنتهُ بمصادرِ النورِ وأشجارِ المراجعِ

والرسائلِ والتراجمِ والمدىٰ

والمجلات القديمةِ والحديثةِ والجرائدِ والكُتُب

وأهيمُ في أرضِ التأملِ والتبصرِ والتطلعِ للسماءِ

ولا أرىٰ غيرَ الدموعِ تحوطُني وأحوطُها”

خاتمة:

إن ثلاثة عشر قصيدة في الديوان تحمل مفردة “السواد” و”الأسود” و”السوداء” مما يؤكد لنا سيطرة الحزن على الشاعر سواء:

في جانبه “الموضوعي” أو “الشخصي”.

وبهذا فقد اتفق ما انعكس من معاناة الشاعر في ديوانه الحالي مع من سبقه من الشعراء ، وليس “محمد دياب” بدعًا في هذا، ولكن اتسق ما تراث الدراسات النفسية التي تناولت فيها قراءة الشعر العربي قديمه ، وحديثه على السواء حيث أسقط الشعراء ما يشعرون به من فرح ، وحزن ، أو ما كان له تأثير في حياتهم من أفكار، أو طقوس ، أو عادات ، ومعارف ، وتقاليد على أشعارهم.

الحزن الموضوعي والشخصي قراءة في ديوان: حبيبتي مقدسة .. لمحمد دياب

استهلال :

يقول د. “حسن فتح الباب“:

“يقف الأدباء والشعراء ، والفلاسفة الأحرار في مقدمة الشعوب ؛ لأنهم يمثلون ضمير البشرية ، وقدرتها على نصرة الحق مهما استبد الطغيان ، واشتد العدوان ؛ لأنهم يملكون سلاح الكلمة ، والفكرة التي تستطيع التغلب على الأسلحة المادية ، وبهذا السلاح المعنوي يدافعون عن أقدس قضية ، وهي الحرية ، والعدل ؛ فيستيقظ النائم” وهكذا هو “محمد دياب” في حزنه الموضوعي ، والشخصي ، الباحث عن:

الحب ، والخير، والجمال ، والحرية ، والعدل.

مقدمة:

إن تراث الدراسات النفسية للنثر، والشعر العربي قليل ، وبرغم أن له بداية مبكرة كانت مع “محمد أحمد خلف الله” عام: 1948م ، في كتابه “من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده” وبعده جاءت دراسة “مصطفى سويف” عام:1950م ، لدرجة الماجستير حول الأسس النفسية للشعر، ولعملية الإبداع عامة ، وتناول بالشرح ، والإيضاح مشكلة الإلهام ، والتسامي ، أو الإعلاء عند “فرويد” والإسقاط عند “يونج” والحدس عند “برجسون” وبين نقصها في فهم عملية الإبداع الشعري.

وذلك لأنهم لم يدرسوا الظاهرة بـ “المنهج التجريبي” المدقق بقدر ما اعتمدوا على بعض الملاحظات الاستنباطية العابرة ، كما قام بتصميم “استخبار” على أساس خطة دينامية تكاملية ، وطبَّقهُ على مجموعة من الشعراء هم “محمد بهجة الأثري من العراق ، وخليل مردم بك ، ورضا صافي ، ومحمد مجذوب من سورية ، ومحمد الأسمر، وعادل الغضبان ، وأحمد رامي من مصر“.

وقام – أيضا – بتحليل مسودات ثلاث قصائد لـ “عبد الرحمن الشرقاوي ، ومحمود العالم ، وشرح المعالم الأولية لتفسير عملية الإبداع ، وتوصل إلى أن ديناميات عملية الإبداع في الشعر تتضمن ما يلي:

التجربة الخصبة التي يقف عندها الشاعر ليبدع ، ثم ينتقل إلى لقاء التجربة السابقة التي عاشها الشاعر، والتجربة الحاضرة ، وتلتقي هاتان التجربتان داخل الإطار الذي يحمله ، وتنتظمان شيئًا فشيئًا ؛ فيكون من انتظامهما القصيدة التي نتلقاها، والخصائص الفراسية ، ووثبات الإبداع ، والحواجز، أو قيود الإبداع ، ونهاية القصيدة ، وهذه الوثبة تطلع على الشاعر بأبيات منظومة ، ونهاية القصيدة تتحدد من خلال “ديناميات” الفعل نفسه ؛ فهو يحمل نهايته في نفسه منذ البداية ، ولذلك فسر المؤلف كيفية معالجة وحدة القصيدة على أسس موضوعية ترتبط بموضوع التوتر لدى الشاعر؛ فهو يساهم بنصيب وافر في تحديد الهدف ، والطريق إليه.

إلا أن هناك قطيعة قد حدثت بعد هذه الدراسة ، ولمدة تصل لثلاثة عقود تقريبًا، وتأخرت متابعة المسيرة إلى أن جاءت الجهود الرائدة في “التحليل النفسي للأدب” والتي قدمها “فرج أحمد فرج” في دراسة الرواية ، والقصة القصيرة فقط دون العناية بدراسة الشعر، سواء:

ما كتبه ، أو أشرف عليه كأطروحات جامعية ، أو كتبها تلاميذه مؤتنسين برؤاه منذ نهاية “السبعينيات” وحتى رحليه في عام: 2006م ، وشهدت فترة “الثمانينيات” طفرة في دراسة الإبداع الأدبي ، والفني من خلال “المنهج التكاملي” الذي أسس لها “يوسف مراد” وبالنسبة للشعر على وجه الدقة كانت دراسة “مصري حنورة عام: 1985م “الدراسة النفسية للإبداع الفني منهج في تقويم الشعر” وهدفت لمعرفة أربعة جوانب كمحكات لدراسة الشعر، وهي:

المحور الاجتماعي متضمنا السياق الاجتماعي للمبدع ، والعمل ، والمحور المعرفي متضمنا الأصالة ، والمرونة ، والطلاقة ، ومواصلة الاتجاه ، والمحور الوجداني متضمنًا الدوافع ، والعواطف ، والانفعالات ، والمحور التشكيلي الجمالي للعمل الفني ، وتم تطبيق تلك المحاور على قصيدة “شنق زهران” لـ “صلاح عبد الصبور”.

ودراسة المحلل النفسي المصري الأصل ، والفرنسي الجنسية “سامي علي عام: 1995م” بعنوان:

“الحلاج شعرية التصوف” وقام بتحليل مجموعة من أشعار “الحسين بن منصور الحلاج” ليؤكد على أن وحدة الفكر، والشعر لديه ، تقوم على خبرة للكل تستهدف التعبير عن العلاقة الفريدة بالمطلق ، تجمع بين تماهي الموت ، وأفق البعث للنفس ، والجسد، بين العقل ، ونقيضه ، فالشعر عند “الحلاج” هو الصورة القصوىٰ التي يتخذها الفكر مؤقتًا قبل أن يصمت صمتًا نهائيًا، هو تخطٍ للذات لبلوغ ما لا سبيل إلى تخطيه.

والشاعر- أيا كانت موهبته ، أو ظروفه الخاصة – يسقط لك – بلا شك – فيما يكتبه من صور، ومفردات ، والأمثلة على ذلك كثيرة منذ “امرئ القيس” ونعرض لأمثلة يسيرة لتبيان ذلك مثل ظهور “التناص” مع “القرآن” في القصيدة المعاصرة ، وعلاقته باللاشعور لدى الشاعر السوري “عيسى الشيخ حسن”.

والشاعر المصري الذي توفي بـالكويت “محمد يوسف” ولقد سبق نشرهما في مناسبات سابقة ، وملامح النرجسية لدىٰ “المتنبي” وخلص إلى نتيجة مفادها:

أن “المتنبي” أحس بتفوقه وسط محيط اجتماعي كان يحس فيه بنقص اجتماعي ، وشعور قوي بالدونية ، ومن ثم أصبحت مشاعر “النرجسية” تعويضًا عن هذا النقص ، وتضميدًا لجرح الإحساس بالاضطهاد “فالذات تمعن في احتضان ذاتها كلما أوغل الواقع في إحباط النزعات الفردية”.

إلا أن هذه “النرجسية” ليست سلبية دائمًا خصوصًا، وأن مفهوم الرجولة يتصدر قائمة القيم الاجتماعية في القبيلة العربية ، والاعتزاز بـ “الأنا” موضوع متواتر بشكل كبير في الشعر “العربي”.

وقد جاء “المتنبي” ليجسد “نرجس” الأسطوري في أرض الواقع العربي ، وأن هذا التجسيد الذي أفضى بـ “الأنا” حد التضخم ليعد جانبًا مهمًا لإضاءة سر ارتباط “العرب” بشاعرهم المفضل ، وبقية شعر “المتنبي” يغني لنلمس تلك النرجسية حتى قيل:

إن هناك بيتًا من الشعر قتل صاحبه ، فخرج “المتنبي” يوما إلى الصحراء ، وقابله عدو له فسأله:

ألست القائل … ؟

فقال المتنبي: بلىٰ.

فقُتِلَ “المتنبي” في حينه.

وبهذا تحققت أبعاد “الأسطورة” من حيث عشق الذات ، والعزلة ، وأخيرًا الموت ، وفي ديوان “غرف سرية للبكاء” للشاعر “رضا ياسين” توصل كاتب هذه السطور إلى أن الشاعر اتجه لـ “قصيدة النثر” لغياب المشروع القومي ، والهم الجامعي العام في بداية “التسعينيات” من القرن الماضي ، وبرز الالتجاء للهموم الذاتية من مشكلات اقتصادية واجتماعية ووظيفية ، وفقد الأمان ، والأصدقاء ، وهجر المحبوب .. إلخ.

وحول المرأة في شعر “نزار قباني” توصلت إلى أن المرأة في شعره ما هي إلا جسد يتغزل فيه ، ويستقي منه كل متعه ، ولقد برز أن شخصيته مثبتة على “المرحلة الفمية” في مراحل النمو “النفس- جنسي” ودليلنا على ذلك:

أن أول علاقة للطفل تكون مع الأم في مرحلة الرضاعة ، والديوان الأول لـ “نزار” كان عنوانه “طفولة نهد” وكما هو واضح أن النهد موضع الرضاعة عند الطفل ، وبعد ذلك كتب قصائد كثيرة جدا عن الشفاه ، والقبلة ، وأحمر الشفاه ، وأمية الشفتين ، والشراب ، والكأس ، والخمر … إلخ ، فهو شاعر دخل مخدع النساء ، ونسي أن يخرج منه ، ولذلك فهو إما كان طفلًا أفرط في إشباعه في مرحلة الرضاعة ، أو حرم منها؛ فكان ذلك التثبيت على تلك المرحلة ، وهذا يفسر لنا بلاغته ، وحذقه للشعر، والفصاحة ، وسيكون مع ذلك ميالا للشراب ، والمتع الفمية المختلفة التي برزت في كل قصائده عبر تاريخه الطويل.

وكذلك الحال عند الحديث عن “حسن فتح الباب” شاعرًا، كونه واحدًا من أبرز شعراء جيل “الخمسينات” ورائدًا من رواد الشعر الحديث في “مصر” وصاحب التجربة الممتدة في الكتابة الإبداعية في مجموعة من الدواوين الشعرية المهمة منها:

“من وحي بورسعيد” و”فارس الأمل” و”مواويل النيل المهاجر” و”أحداق الجياد” و”سلة من محار” و “كل غيم شجر .. كل جرح هلال” و”حبنا أقوى من الموت” وغيرها من الأعمال التي جسد من خلالها التحولات السياسية والاجتماعية من حوله حيث بدأت الإرهاصة بالشعر الحر في ديوانه الأول “من وحي بورسعيد” فقدر لها أن تتجذر، وتتطور حتى تبلغ أوجها في قصيدة التفعيلة منذ عام :1957م ، وهو الذي لم تفارق “الإسكندرية” أشعاره فاستلهمها في قصائد كثيرة ، خاصة في ديوان “مواويل النيل المهاجر“.

وحين سافر للعمل في “الجزائر” في “الثمانينات” حلم بـ “الإسكندرية” في مدينة “وهران” الجزائرية التي تشبهها بإطلالتها على “البحر الأبيض المتوسط” وتصور نفسه سائرًا إليها من المكان الذي اتخذه على شاطئ تلك المدينة فكتب قصيدة “إسكندرية” وله ديوان عن رحلته إلى “الولايات المتحدة الأمريكية” وهو ديوان “مدينة الدخان والدمىٰ” وكتب قصائد ملحمية كثيرة ، كما حدث في قصيدة “إلى الملتقىٰ يا نخيل السويس” وهي في مطلع ديوان “حبنا أقوىٰ من الموت” حيث قام به كثير من النقاد المعاصرين والراحلين ، وأجيزت حوله سبع أطروحات جامعية لدرجتي “الماجستير” و”الدكتوراه” في “الجامعات “لمصرية“.

ولكن الحديث عن “حسن فتح الباب” ناقدًا ومفكرًا، وعرض الأعمال الفكرية ، والنقدية التي كتبها باعتباره كاتب موسوعي التكوين ، والنتاج ، هو ما سنعرض له من خلال كتابه “المقاومة والبطولة في الشعر العربي” الصادر عام :1998م ، بـ “الرياض” ولقد حفزه على هذا الكتاب تلك الملحمة التاريخية التي يخوضها شعب “البوسنة والهرسك يومذاك متوحدًا مع قيادته الوطنية في مواجهة عدوان يشنه عنصريون صرب تسيطر عليهم أحط الغرائز، وأدنأ النزعات التدميرية ، وبرغم هذا العدوان البشع الذي يستهدف إبادة شعب ، أو اقتلاعه من الأرض التي تغلغلت جذوره فيها منذ مئات السنين.

وليست هذه في ظننا كل الحقيقة فكفاح “الشعب الفلسطيني” ضد المستعمر “الصهيوني” أيضا كانت من ضمن ما حرَّك كوامن مفكرنا الكبير لهذا الكتاب ، وإن لم يستطع البوح بذلك ؛ فربما لأن الناشر هنا هو “سلسلة كتاب الرياض” وهي في الأغلب تصدر عن جريدة “الرياض” التي تصدر في “السعودية“.

وليست “للسعودية” مناطق نزاع ، أو صراع يوم ذاك مع الكيان “الصهيوني” ولذلك حرص المؤلف على عدم البوح مضطرًا، فبعض من “ديناميات” شخصيته كما يرىٰ التحليل النفسي ، وهو المناضل ، والمكافح “حسن فتح الباب” طوال تاريخه ، فلابد وأن يكون قد أُضطرَ لكبت تلك الرغبة في الحديث عن قضية العرب المركزية في تلك الفترة – وفي كل الفترات – تحت وطأة الرغبة في إخراج الكتاب للنور، ونشره فهو غزير النتاج ، ومتنوعه في آنٍ أيضا، فلا أقسىٰ على مبدع مثله من حبس أفكاره في أدراج مكتبه ، ولا يقلل ذلك فيما نرىٰ – ويبقىٰ أن هذا الرأي تحليل لا معلومات فيه ، ولقد وقعت شخصيًا في هذا – أيضا- بقبول بعض الاختزال ، أو التعديل غير المخل بالمضمون في بعض مقالاتي ، وبحوثي ، بل وأحد كتبي.

ولا غرو إذ أكتشف في نفسي توحدًا مع كل “مثقفٍ مبدعٍ حقيقيٍ جادٍ” من قيمة الكُتَّاب ، ولا من ضرورته ، ولا من تلك الرغبة الجموح لدى مؤلفنا الموسوعي في نشر كتابه ، ولعله كان ملتزمًا – وهو رجل القانون – باتفاق مسبق ألا يتناول قضية كفاح الشعب “الفلسطيني” ومقاومته للاحتلال “الصهيوني” وإن كان من حقنا أن نتساءل حول الاندفاع “العربي” و“الإسلامي” تجاه الحرب في “أفغانستان وفي “البوسنة والهرسك” وأثره على القضية “الفلسطينية” في الثلاثين سنة الماضية على الأقل؟

وحتى “محمد دياب” شاعرنا الذي تناول ديوانه “حبيبتي مقدسة” فسيرته الذاتية في نهاية الديوان كاشفة لنا عن شاعر متميز درس الأدب العربي ، واللغة العربية ، وتبحر فيهما، وقدم أعمالًا نقدية مهمة ، وإذاعية ، وأنشطة ثقافية ، وفكرية كثيرة جدا، ومتنوعة في آنٍ ، وسرَّني أنه قدمَ أحد كتبي “الذات والموضوع” ولقد تناول “دياب” قضية “العرب” و“المسلمين” المركزية تحتل جزءً كبيرًا من الديوان ، وهو اهتمام بدأ يخفت في السنوات الأخيرة إلا من اليسير من البحوث ، والقصائد، ولقد سبق وتناولنا “الأدب الفلسطيني المقاوم لغسان كنفاني” و“المقاومة في الرواية الفلسطينية” للدكتور “محمود حسني” فيقول الشاعر “محمد دياب” :

“إنَّ دولةَ الصهاينةِ اليهود

إنَّ دولةَ الدماءِ إنَّ دولةَ الجنود

إنَّ دولةَ اليهود

لنْ تظلَّ في صعودٍ دائمٍ

لنْ نظلَّ في سجودٍ دائمٍ

إنَّ دولةَ اليهود لنْ تدومَ

لنْ تظلَّ لنْ تسود

كلُّ شيءٍ راجعٌ لأصلهِ

سوفَ ترجعونَ كومةً

مِن الشتاتِ في بلادِ العالمين

بينكمْ وبينَ كلِّ ما ترونَ

ألفُ بابٍ مغلقٍ مُسْوَدّ

ومثلهُ مِن الجدرانِ سُود

وألفُ ألف حاجزٍ مِن السدود”

ثم يأتي الشاعر بعدة قصائد “رومانسية” عاطفية شديدة العذوبة ، وشديدة العذاب ، وشديدة الوجع الذي يكشف لنا عن حب غير مشبع ، ولا ارتواء فيه ؛ فتكون ملامح الحبيبة مقدسة حقا ليقول لنا:

“مالي وللبنتِ التي

فاقتْ حدودَ جمالِها

وجلالِها كلَّ الحدودِ ؟

وقُدِّسَتْ حتى غدتْ مثلًا

ورمزًا للأنوثةِ والجمالِ”

وفي نص آخر يقول دياب:

“ربنا الحبيب

إلهنا المعبود:

البنتُ نورٌ ساطعٌ

سابحٌ في داخلي وخارجي

جمالُها أسطورةٌ خرافةٌ ديانةٌ

ليسَ لها بدايةٌ

ليسَ لها نهايةٌ

ليسَ لها حدود”

البنتُ لخبطتْ كياني كلَّهُ

لخبطتني منذُ أنْ لمحتُها

زلزلتني منذُ أنْ رأيتُها

غيَّرتني منذُ أنْ عرفتُها

غيرتْ كلَّ المفاهيمِ التي عرفتُها

صححتْ كلَّ الذي درستُهُ

وغيَّرتْ مراسمَ الحدود”

و”محمد دياب” يحاول الإجابة عن سر الحزن في أشعاره ، وقد أحس بحالة من الاستبصار، والوعي فيقول :

جاءَتْ تسألُ:

عنْ سِرِّ الحزنِ الدائمِ في أشعاري

جلستْ تسألُ في فلسفةٍ كي تعرفَني

تنكش بذكاءٍ فيَّ وفي أسراري”

ثم ينتشر الحزن الذي يحلو لنا تقسيمه إلى:

“حزن موضوعي” و“حزن شخصي” فأما الموضوعي:

فغالبا ما يكون لدى الأفراد من ذوي الحس المرهف ، والمشاعر النقية البريئة حين يواجهون قسوة العالم ، وظلمه ؛ فيحاولون التعايش معه ؛ وفي يقينهم رغبة في تغييره ، أو تحسين الأحوال الموضوعية بوجه عام ، وهنالك الحزن الشخصي الذي يستشعره الأفراد؛ نتيجة عدم قدرتهم على مواجهة الواقع المؤلم ؛ فتكون حالة الحزن متغيرة ، ومتنوعة من حيث الشدة ؛ فمنه البسيط ، والمتوسط ، والشديد الذي يفقد فيه المرء السيطرة على تفكيره ؛ فيأتي من السلوكيات ، والأفعال ما لا يفهمه ، وشاعرنا المجيد “محمد دياب” لابد وأنه عانىٰ كما يظهر في هذا الديوان من “الحزن الموضوعي” الذي جعل “السواد” مسيطرًا على كل قصائد الديوان:

“الأرضُ مُسوده

والأفقُ مُسودٌ

والنار مُسوده

لنْ يفتحَ البابَ

إلاَّ الذى ردَّه

الكفُ قدْ قُطِعَتْ

والرجْلُ قدْ بُترتْ

والعينُ قدْ فُقِئَتْ

والرأسُ قدْ خُلعَتْ

اِسودت الدُّنيا

مُذْ جئْتِ يا دُّنيا

وأنتِ مُسودَّه “!

هذا عن الواقع المؤلم عن الدنيا، ولكن ماذا عن عالم الأحلام؟ الذي يكون في الغالب مبهج ومفرح حتى غدا قسم كبير منه يعرف بأحلام اليقظة التي يحاول فيها المرء خلق عالم من القوة الجمال والقوة ، نجد “محمد دياب” وقد حوَّل الأحلام للون “الأسود” فيقول في قصيدته “أحلام سوداء” :

“الشارعُ يلبسُ زيًا أسودَ

مثلَ عباءاتِ الشيطانِ

والحارةُ تبكي بدمٍ أسود كـالمازوت

وبيوتُ الخلقٍ تحلَّتْ بالموتِ الهمجيِّ

وعزاءٌ بالدمعِ الأسود

والقريةُ كانتْ أبيضَ مِنْ لونٍ أسود

فصارتْ أسودَ مِنْ هذا الكونِ الأسود

ومدينتهم صاحبةُ الضوءِ الأسودِ

تنعِي دولتهم ذاتَ الوجهِ الأسودِ

ونهايتهم سوداءٌ .. سوداء

وتباركُ في يومٍ أسود

كُلَّ عصافيرِ الدُّنيا

كلَّ يماماتِ الدنيا

لنيلِ نجاحاتٍ سوداء

الآن فقطْ نكتفي القولَ

لندخلَ مرحلةً سوداء

ونقصَّ حكاياتٍ سوداء

لنحققَ أحلامًا سوداء”

ولأننا نرىٰ “الحزن الموضوعي” وقد سيطر على الشاعر إلا أن الفصل بينهما – الموضوعي والشخصي – إنما هو فصل تعسفي للدراسة فقط ، وانما في الواقع هنالك امتزاج لا فصل فيه بينهما؛ فقد يظهر هذا حينًا، ويختفي ليجيء مكانه ذاك حينا آخر، وهنا يحلو الاستشهاد بهذا المقطع الدال على ذلك حين يجيب الشاعر عن سر حزنه ، وذلك في “لحظة استبصار كبرىٰ” هما هي في الديوان كله :

“لكنْ لمْ تتعلمْ كيفَ تعيشُ بقلبٍ هادئ !

ألأنكَ عشتَ العمرَ تغامرُ كالمسكونِ ؟

بأمرٍ مِنْ هذَا الحزنِ الملغومِ

وتدخلُ في كلِّ محيطٍ لُجيٍّ

وتصارعُ حيتانَ الأرضِ وكفكَ خاليةٌ

كالمجنونِ وتسبحُ دونَ شواطئ

أمْ أنكَ عشتُ غبيًا ومُسالم ؟

لمْ تتعلمْ كيفَ تساوم ؟

لمْ تتعلمْ كيفَ تهاجم ؟

ثمَّ تهادنُ ثم تُفاجِئ ؟”

ويستمر “محمد دياب” في حالة الاستبصار – الشفاء – من حالة الحزن ، ويقرر ويؤكد:

أن حزنه يتراوح بين “الموضوعي” و“الشخصي” مبينًا:

أن سبب حزنه خارجي ، وهو الآخر، ولكن ألمه مع ذلك شديد؛ فيقول:

“وإذا كتبتُ سألجَمُ

ولسوفَ أحيا عاجزًا

وإذا نطقتُ سأُهضَمُ

وأضيعُ في وسطِ الضجيجِ

مِن العواصفِ والردود

فلمنْ أجيبيني هنا أتظلَّمُ ؟

والكلُّ يغتِصبُ الحديثَ معي ولا يتفاهَمُ ؟

وحناجرٌ مثلُ الصواعقِ تنزلُ

نارٌ تُصَبُّ على الجميعِ وتحرقُ

وأنا وحيدٌ في بحارٍ مِنْ وقود

وكيفَ أنجو ساعةً مِنْ شرِّهم أوْ أسلَمُ ؟

وأنا المُحاصَرُ بالجلاليبِ القصيرةِ والِّلحىٰ

وخناجرٍ مسمومةٍ وحناجرٍ مسنونةٍ

وألف جيشٍ بالسيوفِ وبالسكاكينِ السوادِ

وليسوا مِنْ جنسِ الجنود ؟”

ونحن نودع الديوان يؤكد لنا “محمد دياب” أن العلاج لحالة الحزن التي يعيشها هي فيما اقترحه من حل ، بل وفي سلوكه لهذا الحل أيضا؛ فيقرر “اعتزال الناس” لتكون الوحدة ، وما يصاحبها أحيانا من: تأمل ، وإبداع ، أو ألم ، ومعاناة :

“واعتزلتُ الناسَ في بيتٍ صغيرٍ

قدْ تأسسَ بالمواجعِ والحنينِ لسدرةٍ

وحدي معَ هذا الندَىٰ

حصنتهُ بمصادرِ النورِ وأشجارِ المراجعِ

والرسائلِ والتراجمِ والمدىٰ

والمجلات القديمةِ والحديثةِ والجرائدِ والكُتُب

وأهيمُ في أرضِ التأملِ والتبصرِ والتطلعِ للسماءِ

ولا أرىٰ غيرَ الدموعِ تحوطُني وأحوطُها”

خاتمة:

إن ثلاثة عشر قصيدة في الديوان تحمل مفردة “السواد” و”الأسود” و”السوداء” مما يؤكد لنا سيطرة الحزن على الشاعر سواء:

في جانبه “الموضوعي” أو “الشخصي”.

وبهذا فقد اتفق ما انعكس من معاناة الشاعر في ديوانه الحالي مع من سبقه من الشعراء ، وليس “محمد دياب” بدعًا في هذا، ولكن اتسق ما تراث الدراسات النفسية التي تناولت فيها قراءة الشعر العربي قديمه ، وحديثه على السواء حيث أسقط الشعراء ما يشعرون به من فرح ، وحزن ، أو ما كان له تأثير في حياتهم من أفكار، أو طقوس ، أو عادات ، ومعارف ، وتقاليد على أشعارهم.

فرح تركي العامري

فرح تركي العامري

حیدر الأدیب

حیدر الأدیب

عدنان الصائغ

عدنان الصائغ

التعليقات