فاتورة الهواء

“كلما تقلصت وفرة الماء، ارتفعت فاتورة الهواء.”

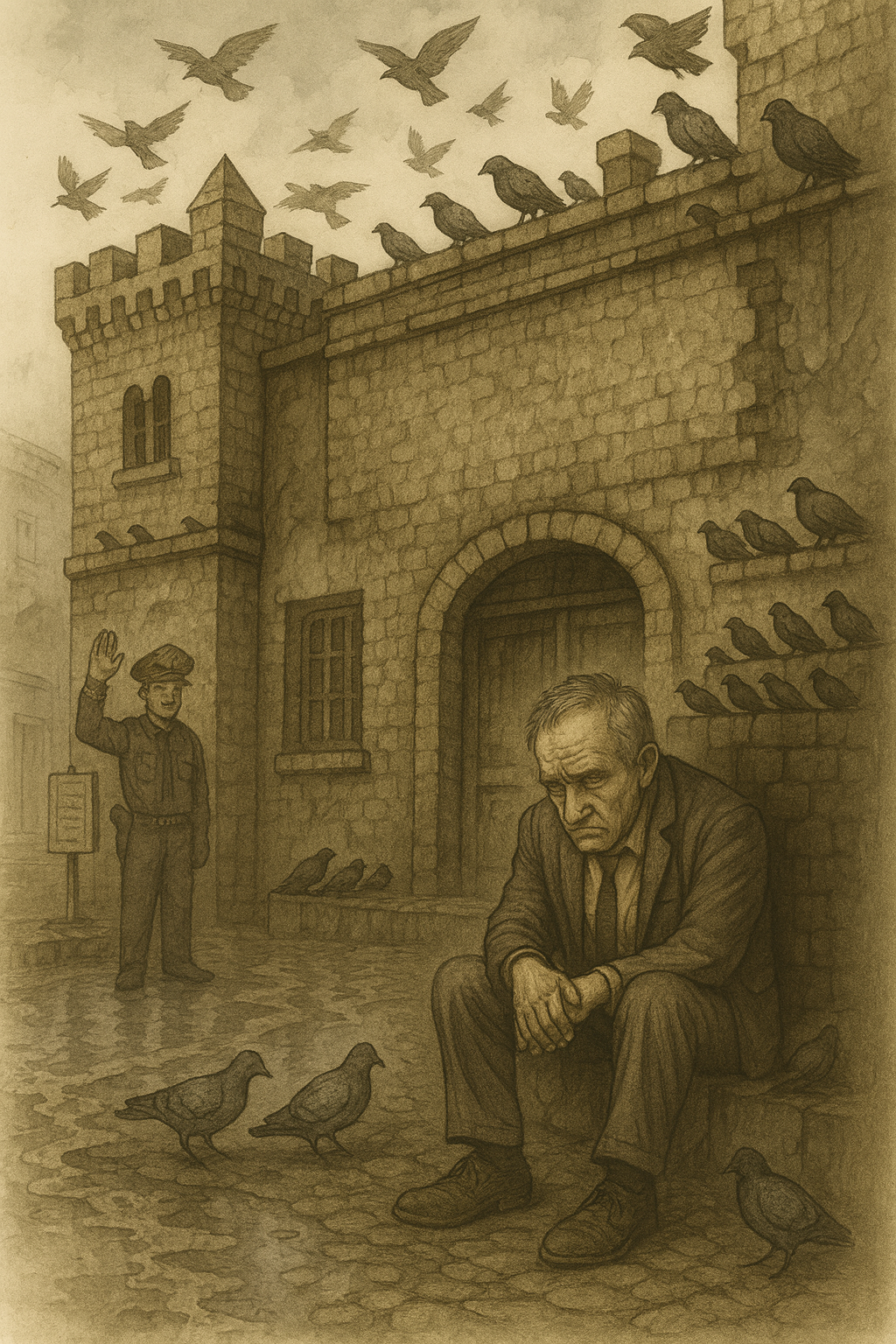

في مسقط رأسي، وفي ذاكرتي، تبدو بناية دائرة الماء بكل أقسامها كقلعة شطرنج خاملة تُركت في الزاوية المهجورة من الرقعة؛ بلا ملكٍ يحرسها، لا أحد يحرّكها، ولا أحد يراها.

أزور هذه الدائرة للمرة الأولى. ورقة صغيرة علقت في زاوية الباب كانت كفيلة بأن تعيدني إلى هنا؛ إنذارٌ بتسديد قوائم متراكمة منذ سنين. يا للمفارقة! الماء الذي قيل إنه عديم اللون والطعم والرائحة، صار اليوم بألوانٍ لا تُحصى، ونكهاتٍ مشكوكٍ في أصلها، وروائح أشدُّ فتكًا من العطش نفسه!

الدائرة كما أراها بنصف عين، صامدة منذ عقود، بوّابتها لم تتغيّر؛ تُطلّ على شارعٍ فرعي غارقٍ بالماء، كأننا في بصرياثا أخرى خرجت من تحت الطين تتحسّس خرائبها. أما الواجهة الأمامية؛ فاللوحة الخشبية التي تحمل اسم الدائرة أكلها الزمن حتى صارت تشبه وجه امرأة عجوز،استحوذ عليه هاجس اليأس و فقد آخر ما تبقى من ملامح الجمال. اعلان بائس لا يُقرأ فيه سوى كلماتٍ ناقصة شوهاء.

بعد أن أُحلتُ إلى التقاعد، حاربني نفس ذلك الهاجس الذي صرع الكثير قبلي. لكنني صرعته في النهاية. لقد اكتشفتُ أن الزمن لا ينتهي عند نهاية الخدمة؛ بل يبدأ من بوابةٍ أخرى مختلفة. أتذكّر أني في مساء يوم انفكاكي، نشرتُ شعوري في الفيس بأنني سعيد… كأن الحياة بدأت للتو عندي، وأنني سأتحكم في وقتي بحرية تامة. ولم يخطر ببالي أي شعورٌ آخر معاكس.

وجدتني، في كل صباحٍ، أرتدي وجهي المتقاعد وأتوجه إلى الدائرة. دائرة التقاعد تشعرني كأنني ما زلت موظفًا، لكن في دائرة أخرى أفقدتني الكثير من راحتي. كل يومٍ يمضي، تنتفخ أضبارتي كما لو أنها كائنٌ حيّ يتغذّى على الوقت وحكايات الموظفين أثناء العمل. الأوراق داخلها تتكاثر مثل ذريةٍ مجهولة النسب، لا أعرف من أنجبها، وكل ختمٍ يُطلب مني يولّد ختمًا آخر، كأن البيروقراطية تتناسل بلا توقف. شيئًا فشيئًا، بدأتُ ألاحظ ملامح لم أرها من قبل: وجوهٌ لا تكبر ولا تنقص، موظفون لا تتغيّر نبْرتهم، ومكاتب تحمل أسرارًا لا تخص أحدًا.

بعد استكمال معاملة التقاعد، كنتُ أقضي يومي في صالة المنزل، أنتظر أمرًا أو معاملةً أخرى بحاجةٍ إلى إنجاز. لم يطل بي الوقت، حتى جاء ذلك الإشعار، الملصق الصغير على الباب، والمُذَيّل بعنوان الدائرة.

عند ذاك ساقتني خطواتي إلى الدائرة. لم أرَ تجمّعًا أو ضوضاء ولا ازدحامًا..فقط ضبابٌ لطيف لا يثبت في مكانه سوى لحظاتٍ ليأتي غيره، كأنه بداية فكرة قررت تداعب ذاكرتي عن كثب.

عند حاجز الباب، شرطي مرور يلمّع صفّارته بعناية مَن يلمّع ذاكرته.

ابتسم لي.

في النظرة الأولى تجاهلته؛ توقعت أنه لا يقصدني أنا، ثم لمحت ابتسامته تكبر. وكنت على وشك الدخول، لكنه استوقفني وقال:

– إجازة السوق، من فضلك.

أجبته:

– لمْ أقِدْ شيئًا سوى قدميّ.

نظر إلى قدميّ بجدية، وأخرج دفتر المخالفات.

خلفهُ رجلٌ يعدُّ قطرات الندى التي تسقط على قبعته، وامرأة تضحك وهي تخفي فمها بكفها، كأنها تعرف السرّ. سألته:

– أحقًا تطلب إجازة سيرٍ لمشاة؟

كتبَ شيئًا ثم قال:

– منذ أمس، النظام تغيّر. وفق التعليمات الأخيرة: الحركة بالأقدام أصبحت تُعتبر وسيلة نقلٍ رسمية، يُستوفى عنها الأجرُ المناسب، لأن الأقدام تُعامل مثل العجلات، لا تعمل بالمجّان.

تقدّمتُ نحو الباب، فرفع يده بإشارةٍ حمراء.

قلت له ضاحكًا:

– وأين إشارتك الصفراء؟

أجاب بثقة:

– أُعفيَتْ من العمل… تعبتْ.

دخلتُ الدائرة مبتسمًا على طرافة الشرطي، وظلّت الابتسامة لا تفارقني حتى أخبروني أن معاملة الماء لا تُنجز إلا بإرفاق وصل تسديد الكهرباء!

وفي دائرة الكهرباء قالوا بطمأنينةٍ فخورة:

– بسيطة.. تحتاج فقط إلى تسديد فاتورة الهواء!

قلت مذهولًا:

– الهواء؟!

هزّ الموظف رأسه بودّ:

– نعم سيدي.. منذ سنوات، وأنتم تتنفّسون مجانًا.

شعرت بالاختناق، وأصابني الدوار. خرجت أبحث عن هواءٍ مؤقّت. قد أحتاج إليه كشهيقٍ مجاني قبل أن يطالبوني بدفعه على الحساب.

“يا للأسف..كل شيء يسير بالمزاج في هذا النظام.” قلتها مع نفسي لكن أحدهم سمعها!

لم أبتعد كثيرًا حتى استوقفني شرطي المرور نفسه، هذه المرّة يضع قناعًا بلاستيكيًا على فمه. قال وهو ينظر في دفتره:

– تنفّستَ قبل قليل، ولم تُبلِّغ الدائرة!

ضحكتُ ساخرًا:

– وهل أصبح الشهيق مخالفة؟

هزّ رأسه بجدية:

– ليست مخالفة، وأشار إلى لائحةٍ بجانبه تقول:

«من يتجاوز ٣٠ نفسًا في الدقيقة يُحاسَب كمدخّنٍ للهواء»

ثم همس لي سرًا:

– إذا أردْتَ هواءً مدعومًا، فعليك أن تقطع تنفّسك كل دقيقتين.

عندها فقط، فكرتُ لأول مرة أن أُغمض عينيّ،

وأصم أذني،

وأقطع أنفاسي،

وأنتظر…

انتظرتُ حتى أحسستُ بشيءٍ ينكسر في أعماقي.

وشعرتُ أن الضحكَ هو الآخر سيُقنَّن يومًا مثل الهواء، خوفًا من رسومٍ إضافية.

وحين انصرف الشرطي، أحسستُ بدوارٍ خفيفٍ يسري في رأسي، كأن آخر ما تبقّى من الهواء قد انسحب من حولي. تركتُ قدميّ تقوداني إلى خارج البوابة، حتى وجدتني جالسًا عند الجدار الخارجي للدائرة، أتنفّس بصعوبة كمن ارتكب جريمة شهيقٍ غير مصرّح به.

رفعتُ رأسي ببطء، فرأيت السماء فوق الدائرة تموجُ بأسرابٍ من الطيور؛ أسراب لا تكاد تهبط حتى تُغطي أسيجة السطح وسقوف الممرات والواجهة الأمامية، كأنها تُعيد احتلال مكانٍ نُزِعتْ منه الحياة منذ زمن. ثم انحدرتْ مجموعةٌ منها أمامي مباشرة، ووقفت عند قدميّ، تنقّر الأرض وثغرات الجدار بصمتٍ لا أعرف له سببًا.

جلستُ ساكنًا أراقبها، أتحسّس الهواء من حولي، كأن الشهيق نفسه أصبح أمرًا مُلتبسًا. وفي طريق العودة، لم أكن أرجو سوى أن يمرّ هذا اليوم بسلام… بلا فاتورة أخرى، ولا إنذار

مقالات أخرى للكاتب

لا توجد مقالات أخرى لهذا الكاتب.

فاتورة الهواء

فاتورة الهواء

“كلما تقلصت وفرة الماء، ارتفعت فاتورة الهواء.”

في مسقط رأسي، وفي ذاكرتي، تبدو بناية دائرة الماء بكل أقسامها كقلعة شطرنج خاملة تُركت في الزاوية المهجورة من الرقعة؛ بلا ملكٍ يحرسها، لا أحد يحرّكها، ولا أحد يراها.

أزور هذه الدائرة للمرة الأولى. ورقة صغيرة علقت في زاوية الباب كانت كفيلة بأن تعيدني إلى هنا؛ إنذارٌ بتسديد قوائم متراكمة منذ سنين. يا للمفارقة! الماء الذي قيل إنه عديم اللون والطعم والرائحة، صار اليوم بألوانٍ لا تُحصى، ونكهاتٍ مشكوكٍ في أصلها، وروائح أشدُّ فتكًا من العطش نفسه!

الدائرة كما أراها بنصف عين، صامدة منذ عقود، بوّابتها لم تتغيّر؛ تُطلّ على شارعٍ فرعي غارقٍ بالماء، كأننا في بصرياثا أخرى خرجت من تحت الطين تتحسّس خرائبها. أما الواجهة الأمامية؛ فاللوحة الخشبية التي تحمل اسم الدائرة أكلها الزمن حتى صارت تشبه وجه امرأة عجوز،استحوذ عليه هاجس اليأس و فقد آخر ما تبقى من ملامح الجمال. اعلان بائس لا يُقرأ فيه سوى كلماتٍ ناقصة شوهاء.

بعد أن أُحلتُ إلى التقاعد، حاربني نفس ذلك الهاجس الذي صرع الكثير قبلي. لكنني صرعته في النهاية. لقد اكتشفتُ أن الزمن لا ينتهي عند نهاية الخدمة؛ بل يبدأ من بوابةٍ أخرى مختلفة. أتذكّر أني في مساء يوم انفكاكي، نشرتُ شعوري في الفيس بأنني سعيد… كأن الحياة بدأت للتو عندي، وأنني سأتحكم في وقتي بحرية تامة. ولم يخطر ببالي أي شعورٌ آخر معاكس.

وجدتني، في كل صباحٍ، أرتدي وجهي المتقاعد وأتوجه إلى الدائرة. دائرة التقاعد تشعرني كأنني ما زلت موظفًا، لكن في دائرة أخرى أفقدتني الكثير من راحتي. كل يومٍ يمضي، تنتفخ أضبارتي كما لو أنها كائنٌ حيّ يتغذّى على الوقت وحكايات الموظفين أثناء العمل. الأوراق داخلها تتكاثر مثل ذريةٍ مجهولة النسب، لا أعرف من أنجبها، وكل ختمٍ يُطلب مني يولّد ختمًا آخر، كأن البيروقراطية تتناسل بلا توقف. شيئًا فشيئًا، بدأتُ ألاحظ ملامح لم أرها من قبل: وجوهٌ لا تكبر ولا تنقص، موظفون لا تتغيّر نبْرتهم، ومكاتب تحمل أسرارًا لا تخص أحدًا.

بعد استكمال معاملة التقاعد، كنتُ أقضي يومي في صالة المنزل، أنتظر أمرًا أو معاملةً أخرى بحاجةٍ إلى إنجاز. لم يطل بي الوقت، حتى جاء ذلك الإشعار، الملصق الصغير على الباب، والمُذَيّل بعنوان الدائرة.

عند ذاك ساقتني خطواتي إلى الدائرة. لم أرَ تجمّعًا أو ضوضاء ولا ازدحامًا..فقط ضبابٌ لطيف لا يثبت في مكانه سوى لحظاتٍ ليأتي غيره، كأنه بداية فكرة قررت تداعب ذاكرتي عن كثب.

عند حاجز الباب، شرطي مرور يلمّع صفّارته بعناية مَن يلمّع ذاكرته.

ابتسم لي.

في النظرة الأولى تجاهلته؛ توقعت أنه لا يقصدني أنا، ثم لمحت ابتسامته تكبر. وكنت على وشك الدخول، لكنه استوقفني وقال:

– إجازة السوق، من فضلك.

أجبته:

– لمْ أقِدْ شيئًا سوى قدميّ.

نظر إلى قدميّ بجدية، وأخرج دفتر المخالفات.

خلفهُ رجلٌ يعدُّ قطرات الندى التي تسقط على قبعته، وامرأة تضحك وهي تخفي فمها بكفها، كأنها تعرف السرّ. سألته:

– أحقًا تطلب إجازة سيرٍ لمشاة؟

كتبَ شيئًا ثم قال:

– منذ أمس، النظام تغيّر. وفق التعليمات الأخيرة: الحركة بالأقدام أصبحت تُعتبر وسيلة نقلٍ رسمية، يُستوفى عنها الأجرُ المناسب، لأن الأقدام تُعامل مثل العجلات، لا تعمل بالمجّان.

تقدّمتُ نحو الباب، فرفع يده بإشارةٍ حمراء.

قلت له ضاحكًا:

– وأين إشارتك الصفراء؟

أجاب بثقة:

– أُعفيَتْ من العمل… تعبتْ.

دخلتُ الدائرة مبتسمًا على طرافة الشرطي، وظلّت الابتسامة لا تفارقني حتى أخبروني أن معاملة الماء لا تُنجز إلا بإرفاق وصل تسديد الكهرباء!

وفي دائرة الكهرباء قالوا بطمأنينةٍ فخورة:

– بسيطة.. تحتاج فقط إلى تسديد فاتورة الهواء!

قلت مذهولًا:

– الهواء؟!

هزّ الموظف رأسه بودّ:

– نعم سيدي.. منذ سنوات، وأنتم تتنفّسون مجانًا.

شعرت بالاختناق، وأصابني الدوار. خرجت أبحث عن هواءٍ مؤقّت. قد أحتاج إليه كشهيقٍ مجاني قبل أن يطالبوني بدفعه على الحساب.

“يا للأسف..كل شيء يسير بالمزاج في هذا النظام.” قلتها مع نفسي لكن أحدهم سمعها!

لم أبتعد كثيرًا حتى استوقفني شرطي المرور نفسه، هذه المرّة يضع قناعًا بلاستيكيًا على فمه. قال وهو ينظر في دفتره:

– تنفّستَ قبل قليل، ولم تُبلِّغ الدائرة!

ضحكتُ ساخرًا:

– وهل أصبح الشهيق مخالفة؟

هزّ رأسه بجدية:

– ليست مخالفة، وأشار إلى لائحةٍ بجانبه تقول:

«من يتجاوز ٣٠ نفسًا في الدقيقة يُحاسَب كمدخّنٍ للهواء»

ثم همس لي سرًا:

– إذا أردْتَ هواءً مدعومًا، فعليك أن تقطع تنفّسك كل دقيقتين.

عندها فقط، فكرتُ لأول مرة أن أُغمض عينيّ،

وأصم أذني،

وأقطع أنفاسي،

وأنتظر…

انتظرتُ حتى أحسستُ بشيءٍ ينكسر في أعماقي.

وشعرتُ أن الضحكَ هو الآخر سيُقنَّن يومًا مثل الهواء، خوفًا من رسومٍ إضافية.

وحين انصرف الشرطي، أحسستُ بدوارٍ خفيفٍ يسري في رأسي، كأن آخر ما تبقّى من الهواء قد انسحب من حولي. تركتُ قدميّ تقوداني إلى خارج البوابة، حتى وجدتني جالسًا عند الجدار الخارجي للدائرة، أتنفّس بصعوبة كمن ارتكب جريمة شهيقٍ غير مصرّح به.

رفعتُ رأسي ببطء، فرأيت السماء فوق الدائرة تموجُ بأسرابٍ من الطيور؛ أسراب لا تكاد تهبط حتى تُغطي أسيجة السطح وسقوف الممرات والواجهة الأمامية، كأنها تُعيد احتلال مكانٍ نُزِعتْ منه الحياة منذ زمن. ثم انحدرتْ مجموعةٌ منها أمامي مباشرة، ووقفت عند قدميّ، تنقّر الأرض وثغرات الجدار بصمتٍ لا أعرف له سببًا.

جلستُ ساكنًا أراقبها، أتحسّس الهواء من حولي، كأن الشهيق نفسه أصبح أمرًا مُلتبسًا. وفي طريق العودة، لم أكن أرجو سوى أن يمرّ هذا اليوم بسلام… بلا فاتورة أخرى، ولا إنذار

عبد الأمیر المجر

عبد الأمیر المجر

حسن العکیلي

حسن العکیلي

حیدر جاسم محمد المشکور

حیدر جاسم محمد المشکور

التعليقات