لا زلت أتذكر…

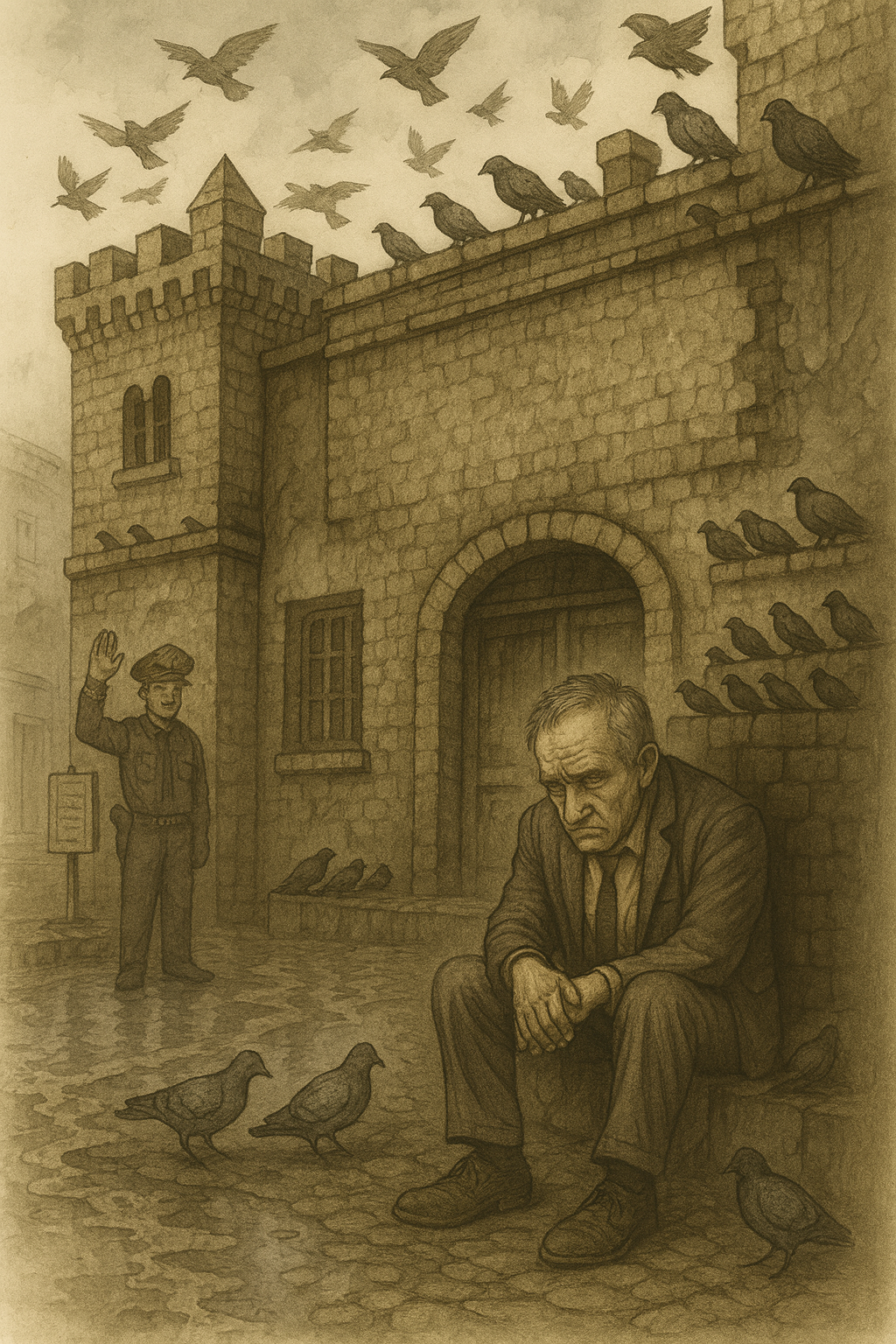

كنت طفلًا صغيرًا في أواخر القرن الماضي، حين كان الحصار يأكل بلادي كما تأكل النار الحطب اليابس.

كانت أمي تصنع لنا الخبز بتنور الطين، وكانت النيران قد خمدت، إذ لا حطب لدينا

ذهبتُ أنا وأخي الأصغر، وكنت لا أزال ابن عشر سنوات، نبحث عن شيء يشعل التنور.

تجولت عيوننا الصغيرة بين الطرقات، حتى وقعت على شجرة وحيدة تقف إلى جانب الطريق، أغرتني بساقها الضعيف.

أخرجت السكين الصغيرة التي كنت أحملها، وبدأت بمحاولة قطعها.

لم أكد أبدأ حتى انتبهتُ لصوت سيارة الشرطة تقترب.

توقف الضابط قربنا، وترجل، ونظر إليّ بنظرة صارمة.

قال بلهجة لم أفهمها يومها إلا كتهديد:

“هذا الفعل ممنوع… الشجرة روح، وقانوننا لا يسمح بقطعها.”

كان أخي الأصغر يبكي مرعوبًا من رجال الشرطة،

احتضنته بقوة، مسحت دموعه الصغيرة، وهمست له أن لا يخاف،

كنت أحاول أن أبدو شجاعًا أمامه، رغم أن الخوف كان يعصف بقلبي الصغير أيضًا.

اصطحبونا إلى مركز الشرطة للتحقيق،

جلسنا ساعات طويلة، صامتين، خائفين، لا نفهم أين الخطأ.

وفي المساء أفرجوا عنا، وعدنا إلى بيتنا خائبين… لا حطب ولا عشاء.

بعد يومين، وفي صباح العيد،

كنت أمشي مع صبية الحي نحو ساحة الألعاب الشعبية، نغني ونرقص لعبة الـ”چوبي”،

ومررت قرب الشجرة التي حاولت قطعها،

ويا لدهشتي!

رأيت مجموعة من سيارات الدولة، ورجالاً يقطعون الأشجار كلها، دون خوف، دون تحقيق، دون حساب.

وقفت طويلًا أمام المشهد، مشلولًا بالحيرة.

سألت نفسي الصغير سؤالًا ظل يرافقني حتى كبرت:

لماذا يحاسبون الضعفاء على أخطائهم الصغيرة، ويغضون الطرف عن الكبار حين يرتكبون الكبائر؟

مرت السنوات…

مرت كأوراق الشجر التي تتساقط خريفًا بلا استئذان.

كبرتُ، وكبر أخي، وكبرت معي تلك الحكاية الصغيرة التي حفرتها الأيام في قلبي.

لم أنسها أبدًا.

تلك الشجرة، وذلك الضابط، وذلك الطريق…

كانوا بداية وعيي الأول بأن العدل لا يسكن في القوانين فقط، بل في ضمائر الناس.

كبرت وأنا أحمل حلمًا واحدًا: أن أصبح إنسانًا لا يظلم، لا يخذل، لا يصمت أمام الخطأ.

درست القانون، وحملت قضيتي في قلبي:

أن أكون صوتًا للضعفاء الذين لا يستطيعون الصراخ،

ويدًا تزرع بدل أن تهدم.

وفي كل عيد، حين أسمع أصوات الأطفال يلعبون،

أعود إلى تلك اللحظة:

أمد يدي إلى جذع شجرة، وأربت عليها،

وكأني أعتذر…

عن طفولتي التي جاعت،

وعن شجرتي التي خافت،

وعن وطنٍ كان يستحق عدلًا… أكثر من الحطب.

مقالات أخرى للكاتب

لا توجد مقالات أخرى لهذا الكاتب.

لا زلت أتذكر…

كنت طفلًا صغيرًا في أواخر القرن الماضي، حين كان الحصار يأكل بلادي كما تأكل النار الحطب اليابس.

كانت أمي تصنع لنا الخبز بتنور الطين، وكانت النيران قد خمدت، إذ لا حطب لدينا

ذهبتُ أنا وأخي الأصغر، وكنت لا أزال ابن عشر سنوات، نبحث عن شيء يشعل التنور.

تجولت عيوننا الصغيرة بين الطرقات، حتى وقعت على شجرة وحيدة تقف إلى جانب الطريق، أغرتني بساقها الضعيف.

أخرجت السكين الصغيرة التي كنت أحملها، وبدأت بمحاولة قطعها.

لم أكد أبدأ حتى انتبهتُ لصوت سيارة الشرطة تقترب.

توقف الضابط قربنا، وترجل، ونظر إليّ بنظرة صارمة.

قال بلهجة لم أفهمها يومها إلا كتهديد:

“هذا الفعل ممنوع… الشجرة روح، وقانوننا لا يسمح بقطعها.”

كان أخي الأصغر يبكي مرعوبًا من رجال الشرطة،

احتضنته بقوة، مسحت دموعه الصغيرة، وهمست له أن لا يخاف،

كنت أحاول أن أبدو شجاعًا أمامه، رغم أن الخوف كان يعصف بقلبي الصغير أيضًا.

اصطحبونا إلى مركز الشرطة للتحقيق،

جلسنا ساعات طويلة، صامتين، خائفين، لا نفهم أين الخطأ.

وفي المساء أفرجوا عنا، وعدنا إلى بيتنا خائبين… لا حطب ولا عشاء.

بعد يومين، وفي صباح العيد،

كنت أمشي مع صبية الحي نحو ساحة الألعاب الشعبية، نغني ونرقص لعبة الـ”چوبي”،

ومررت قرب الشجرة التي حاولت قطعها،

ويا لدهشتي!

رأيت مجموعة من سيارات الدولة، ورجالاً يقطعون الأشجار كلها، دون خوف، دون تحقيق، دون حساب.

وقفت طويلًا أمام المشهد، مشلولًا بالحيرة.

سألت نفسي الصغير سؤالًا ظل يرافقني حتى كبرت:

لماذا يحاسبون الضعفاء على أخطائهم الصغيرة، ويغضون الطرف عن الكبار حين يرتكبون الكبائر؟

مرت السنوات…

مرت كأوراق الشجر التي تتساقط خريفًا بلا استئذان.

كبرتُ، وكبر أخي، وكبرت معي تلك الحكاية الصغيرة التي حفرتها الأيام في قلبي.

لم أنسها أبدًا.

تلك الشجرة، وذلك الضابط، وذلك الطريق…

كانوا بداية وعيي الأول بأن العدل لا يسكن في القوانين فقط، بل في ضمائر الناس.

كبرت وأنا أحمل حلمًا واحدًا: أن أصبح إنسانًا لا يظلم، لا يخذل، لا يصمت أمام الخطأ.

درست القانون، وحملت قضيتي في قلبي:

أن أكون صوتًا للضعفاء الذين لا يستطيعون الصراخ،

ويدًا تزرع بدل أن تهدم.

وفي كل عيد، حين أسمع أصوات الأطفال يلعبون،

أعود إلى تلك اللحظة:

أمد يدي إلى جذع شجرة، وأربت عليها،

وكأني أعتذر…

عن طفولتي التي جاعت،

وعن شجرتي التي خافت،

وعن وطنٍ كان يستحق عدلًا… أكثر من الحطب.

عبد الأمیر المجر

عبد الأمیر المجر

حسن العکیلي

حسن العکیلي

هادي المیاح

هادي المیاح

التعليقات